청년들의 자산 형성을 지원하기 위해 도입된 청년도약계좌가 2025년 1월부터 더욱 강화된 기여금 지원 방침을 적용합니다.

기존 대비 기여금 수준이 확대되어, 청년들의 금융적 안정과 자산 형성에 큰 도움을 줄 예정입니다.

이번 변화로 청년도약계좌는 가입자들에게 더 많은 혜택과 유연한 이용 방식을 제공합니다.

그럼 같이 한번 알아볼까요?

1. 청년도약계좌: 현황과 주요 변경사항

2024년 한 해 동안 약 106만 명의 청년이 신규 가입했으며, 누적 가입자는 157만 명에 달합니다.

이는 약 600만 명에 이르는 가입 가능 청년 중 4명 중 1명이 참여한 것으로, 청년도약계좌가 청년 자산 형성의 중심 정책으로 자리 잡았음을 보여줍니다.

변경사항 요약

- 기여금 확대: 기존 월 최대 24,000원에서 33,000원까지 지원 증가.

- 소득 구간별 매칭한도 확장: 기존 40만~60만 원 매칭한도가 최대 70만원까지 확대.

- 수익률 개선: 기존 연 최대 8.87%에서 9.54%까지 상승.

- 중도해지 조건 완화: 3년 이상 유지 시 비과세 혜택과 기여금 일부(60%) 지원.

- 신용점수 가점 및 부분 인출: 2년 이상 유지 시 신용점수 5~10점 자동 부여, 2025년 하반기부터는 납입 원금의 40%까지 부분 인출 가능.

청년도약계좌 홈페이지 및 콜센터

아래 링크로 청년도약계좌 홈페이지에 들어가서 더 자세히 알아볼 수 있습니다.

서민금융진흥원 | 청년도약계좌 | 청년금융컨설팅

안녕하세요. 고객님 어떤 서비스를 찾고 계신가요?

ylaccount.kinfa.or.kr

콜센터: 서민금융콜센터 [1397 -> 3번] 누르세요.

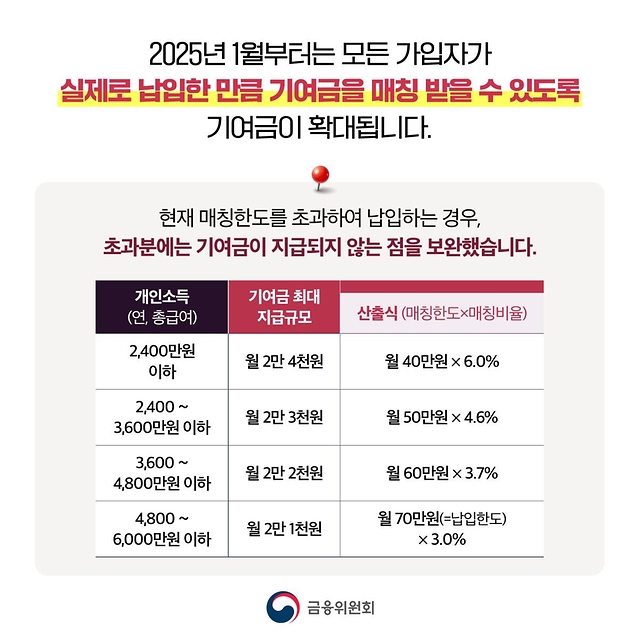

2. 주요 혜택 및 기여금 변화

기존 기여금 지급 방식에서는 소득 구간별 매칭한도 내에서만 지원이 이루어졌으나, 2025년부터는 모든 가입자가 납입한 금액(최대 70만원)만큼 기여금을 받을 수 있도록 확대되었습니다.

사례 비교

- 기존: 개인소득 2,400만 원 이하의 청년이 월 70만 원을 납입 시, 매칭한도 40만 원까지만 지원받아 월 24,000원의 기여금을 수령.

- 변경: 동일 조건에서 매칭한도 확장으로 추가 9,000원(30만 원 × 3.0%)을 더해 월 33,000원의 기여금을 수령. 이로 인해 만기 시 최대 수령 금액이 약 60만 원 증가하며, 기존 대비 더 높은 수익 효과를 기대할 수 있습니다.

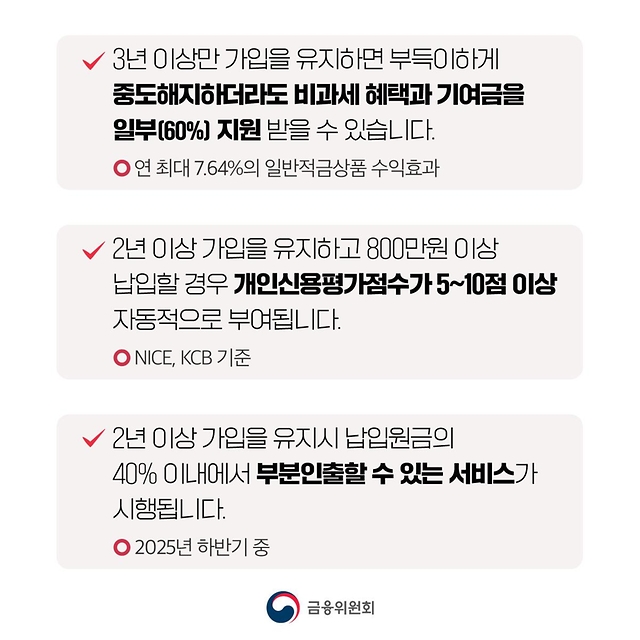

3. 기타 주요 개선 사항

- 중도해지 시 혜택: 3년 이상 유지 후 중도해지 시에도 비과세 혜택과 기여금의 60%를 지원받을 수 있어 유연한 계좌 운영이 가능합니다.

- 신용점수 가점: 2년 이상 유지하며 800만 원 이상 납입 시 개인신용평가점수가 자동으로 5~10점 가산됩니다.

- 부분 인출 가능: 2025년 하반기부터 납입 원금의 40%까지 인출할 수 있는 서비스 제공 예정.

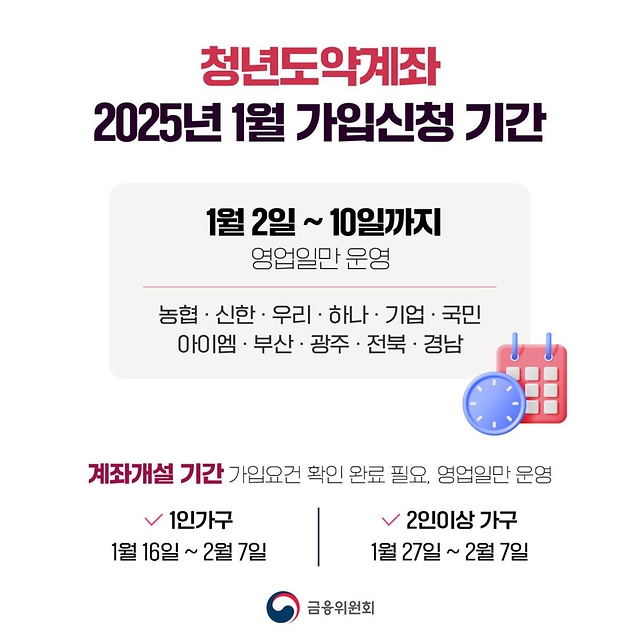

4. 2025년 청년도약계좌 신청 일정

신청기간

2025년 1월 2일~10일.

계좌 개설 일정:

1인 가구: 1월 16일~2월 7일.

2인 이상 가구: 1월 27일~2월 7일.

전체 적격자 계좌 개설: 2월 1일~7일.

신청은 청년도약계좌 취급은행 모바일 앱을 통해 간편하게 가능하며, 기존에 계좌를 개설하지 못했던 청년도 재신청할 수 있습니다.

청년도약계좌는 청년 자산 형성을 위한 중요한 금융 정책으로, 이번 기여금 확대와 새로운 서비스 도입으로 더욱 발전된 모습을 보여줍니다.

기존 가입자뿐만 아니라 신규 가입자들에게도 동일하게 적용되는 이번 변화는 청년들의 금융적 부담을 줄이고, 장기적인 자산 형성을 지원할 것입니다.

신용점수 가점과 부분 인출 같은 유연한 옵션은 계좌의 유지율을 높이고, 청년들이 실질적으로 사용할 수 있는 혜택을 제공합니다.

청년도약계좌는 단순한 금융 상품을 넘어, 청년들이 경제적으로 자립하고 안정적인 미래를 설계할 수 있도록 돕는 제도적 기반입니다. 정부의 지원과 함께 청년들이 주체적으로 자산을 관리할 수 있는 환경을 조성하는 데 중점을 두고 있습니다.

2025년 변화는 청년도약계좌가 단기적 혜택뿐만 아니라 장기적 자산 형성의 도구로 자리 잡는 데 기여할 것입니다. 앞으로도 지속적인 개선과 지원을 통해 청년들의 경제적 자립을 도울 수 있기를 기대합니다.

보다 자세한 사항은 청년도약계좌 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 1397 콜센터를 통해 상담받을 수 있습니다.